Carlos Adrianzén

¿Qué nos dejó Papá Fidel?

Las funestas consecuencias económicas y sociales del velascato

La narrativa local sobre la dictadura de 1968 –y los regímenes que acotó su Constitución Política– no soporta un escrutinio cuidadoso. Si bien en el grueso de las narrativas –incluyendo a análisis dizque técnicos– sobre el velascato (periodo 1968-1990) se señalan sus recurrentes inconsistencias en la gestión de políticas fiscales, monetarias o sectoriales; estas se pretenden tamizar destacando que resultaría un episodio original y hasta justiciero. En estas líneas lo enfocaremos de forma inusual. Nos aproximaremos a su lado omitido: su lado social.

Aquí deseo dejar en claro que todo acercamiento científico a los efectos de la inflación, el atraso, el estancamiento, los desequilibrios macroeconómicos et al, configuran el mejor análisis social. De hecho, la teoría económica ha alcanzado la cima del avance en ciencias sociales. Es la ciencia social por excelencia.

El costo social

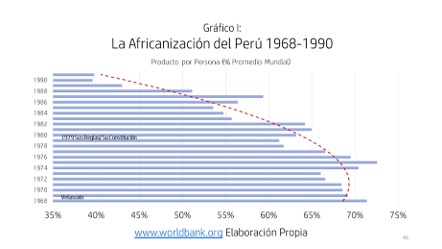

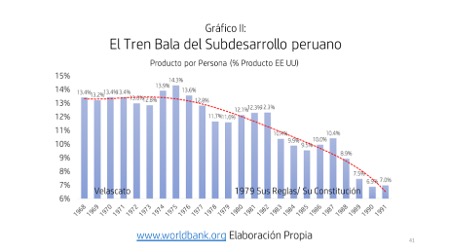

Sin embargo, el alto costo social asociado al velascato (en términos del deterioro de largo plazo de índices de pobreza, esperanza de vida al nacer, concentración regional, desigualdad o mortalidad adulta e infantil) resulta visible y significativo. Y lo dibujaremos sucintamente, en solo cinco gráficos.

Aquí cabe destacar un detalle. A pesar de que esta evidencia resulta enorme, en la narrativa prevaleciente, lo retórico y las convenientes omisiones prevalecen. De hecho, estos desarrollos resultan poco estudiados y menos discutidos. La data revisada aquí contrastaría que el régimen aludido no resulta, ni original, ni justiciero. Implica en cambio un largo periodo de profundización de la opresión. Ergo, del subdesarrollo, la desigualdad, la pobreza, así como la prostitución institucional (incumplimientos, informalidad y corrupción burocrática).

El Perú se subdesarrolló severamente en su lapso completo de vigencia (gobiernos de Velasco, Morales Bermúdez y de la espuria Constitución política de 1979). Los datos nos exponen a la realidad (ver gráficos I y II).

Nos africanizamos, y revertir esto tomará generaciones. Tomamos el tren bala a un hoyo social.

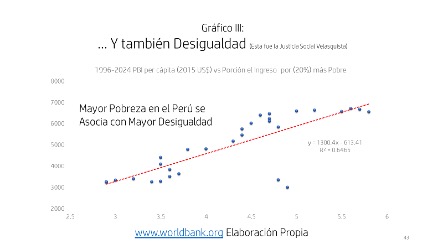

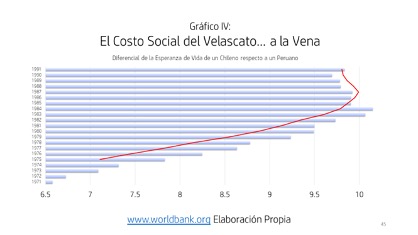

Pero esto –aunque usted no lo haya visto comentado nunca– registró en todo el lapso índices desastrosos de deterioro social. Sembraron pobreza y una población muy infeliz (como se puede apreciar en estos tiempos cuando correlacionamos índices serios de felicidad y el producto por persona de un país). Sí, los peruanos nos jodimos. Incluso toda la cháchara velasquista respecto a la mejora en la distribución del ingreso –cuando la ponderamos en toda su extensión– queda ridiculizada por los hechos. (ver gráficos III y IV).

Los gritos acallados

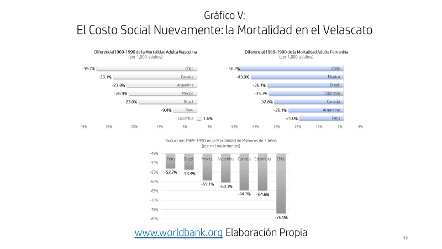

El daño social del velascato –y de sus ideas socialistas mercantilistas– fue lógico y tremendo. Revisando los dos siguientes gráficos (IV y V) algunas preguntas nos levantan la voz.

¿Cuántos millones de niños peruanos fallecieron innecesariamente –por encima de la tendencia chilena- durante el velascato? ¿Cuántos millones de hombres/mujeres peruanos fallecieron innecesariamente –por encima de la tendencia chilena– durante este experimento cubanoide? ¿Por qué el silencio actual sobre su maduración final en un horroroso desastre social?

En su redondeo –y más allá del genocidio del 5 de febrero de 1975 en Lima (y otros borrados en provincias)– el velascato dibujó un régimen regresivo y empobrecedor con un altísimo costo social. Ergo, sin anestesia, dibujó un largo periodo de destrucción económica. ¿Por qué se les pinta a los jóvenes hoy como un romántico periodo justiciero? George Orwell tendría razón. La comprensión o incomprensión del pasado, controla nuestro futuro. El no visualizar los daños asociados al episodio de marras dibuja hoy un sesgo muy costoso económica y socialmente.

Un corolario necesario

Revisando el pasado inca y español del espacio peruano (léase: su sesgo hacia estilos de manejo siempre asociados tanto a mayor opresión cuanto al fracaso –lo socialista y/o lo mercantilista–), descubriremos que el velascato implica per se un episodio replicado y replicable. Dado el perfil poco científico –si no maniqueo– en el que se le vende, en la actualidad es parte de la agenda tácita en todo proceso electoral peruano. El tema es proclive a la interpretación dogmática de ciertos grupos políticos e intereses privados. Una prédica colaboradora de dictadores y dizque justiciera.

Si bien no existe data publicada sobre sus estimados de gobernanza estatal, la retórica de su discurso y su tremendamente negativa performance económica –a modo de una comparación intertemporal con un periodo posterior– sugiere que habría registrado niveles deplorables de corrupción burocrática, incumplimiento de la ley, calidad regulatoria, eficacia gubernamental y las usuales tolerancias a la participación y a cierto tipo de violencia ideológica. Comprenderlo y discutir abiertamente sus daños resultan –y posiblemente por algún tiempo más– algo muy impopular entre candidatos a dictadores y elites mercantilistas y sus cajas de resonancia. El velascato, que debe ser dibujado no con la cara de un militar oscuro, sino con las caras de los lambiscones de la dictadura, aún vivitos y coleando, implicó solamente otro régimen autoritario –de corte socialista y mercantilista–- que vendió, pero no ofertó efectivamente, desarrollo económico con justicia.

Como los socialistas españoles, los cubanos o los chavistas, sus voceros –políticos y mercaderes– siempre culparán a otros por su destructiva performance. La económica y –sobre todo– la social. Y tendrán aliados y clientela electoral. No lo olviden. No son nada originales. El velasquismo y sus antecedentes cercanos –populismos y cepalismos– comparten una agenda importada y no declarada. Replicar el fallido modelo cubano en cualquier plaza de la región.

Dejemos de engañarnos pues. No eran tan torpes. No solo fueron los hijitos de Papá Fidel. Ni se equivocaron gestionando la economía y quebrando instituciones desde 1968. Ni introdujeron en 1979 una Constitución política con todas las ideas erradas… por confusión. Sabían y querían causar destrucción económica y social.

COMENTARIOS