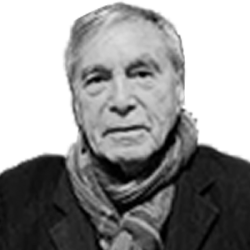

Miguel Rodriguez Sosa

Notas a la visión republicana de los derechos humanos

Frente a la segregación generada por los llamados “derechos culturales”

El ideario republicano tiene como aspectos medulares los conceptos de libertad y de responsabilidad, sin los cuales no es posible pensar el horizonte intelectual y moral de la ciudadanía: el colectivo de los humanos pensantes que impulsan su acción hacia el servicio público con clara conciencia de la virtud cívica de sus decisiones. El ser ciudadano conjuga y personifica la ley natural, la sindéresis y la obediencia al derecho que deben distinguir a los miembros de la República y a la relación entre el gobernante y los gobernados; una relación sustentada en la lealtad por ambas partes y en el respeto de la tradición que la conduce hacia el futuro.

Bien ha expresado Roger Scruton que la sociedad permanece cohesionada por la autoridad y el imperio de la ley en el sentido del derecho a obedecer, no al poder del gobernante (o de poderes fácticos), ni al de derechos ilusorios de los individuos, sino al orden pactado para la tranquila convivencia social, pues la sociedad política es un contrato entre «los que están vivos, los que están muertos y los que van a nacer»; pacto que ubica todas las naturalezas físicas y morales en un orden natural, tradicional y legatario.

La edificación de la ciudadanía es, necesariamente, una tarea histórica de largo aliento, transgeneracional. Que debe advertir y contrarrestar los impulsos al egoísmo individualista tanto como los que propenden a cualquiera manifestación de colectivismo, para culminar en una forma de «libertad ordenada» que pone en tensión el carácter conflictivo de eso que Machiavelli en el siglo XVI llamó «libertad negativa».

En esa senda hay que volver la mirada hacia la concepción original de los derechos humanos, que ha sido desvirtuada por el progresismo en más de dos siglos generando plataformas artificiosas de derechos como esos denominados de segunda, de tercera y hasta de cuarta generación, que no son cosa distinta a las demandas reivindicativas y confusionistas que fragmentan y parcelan de manera excluyente la totalidad universal de los auténticos derechos humanos: libertad, equidad y propiedad.

Ese discurso de los derechos sociales, de los derechos de los pueblos y culturales, de los derechos a la solidaridad, no es más que la narrativa de las varias pretensiones por distinguir y segregar entre grupos humanos a la luz opaca de las denominadas «descolonización» y «posmodernidad» enarboladas por el progresismo historicista.

El tema de los derechos humanos merece un abordaje extenso que rebasa la pretensión de esta nota, pero debe tener un punto de partida y la cuestión es que no hay consenso acerca de cuál deba ser ese, lo que obliga a abordar el tema in medias res (en medio de las cosas), y así es una opción considerar como un punto de partida el que plantea John Rawls en su obra El derecho de gentes (1999) iniciando su argumento con la constatación de que la existencia de un conjunto de derechos humanos universalmente obligatorios aparece frente a la realidad de una pluralidad de culturas, tradiciones y regímenes políticos reclamando el valor de su particularidad y que, por tanto, afirman que estos derechos tienen un distinto alcance y contenido. De ahí surgen diferencias acerca de lo que daba ser considerado su respeto o violación. Porque –enfatiza Rawls– si bien las tradiciones occidentales de raíz liberal son el ámbito en el que se ha constituido el núcleo de lo que entendemos por derechos humanos, la realidad de una irreductible diversidad de valoraciones acerca de ellos pone de manifiesto la permanente cuestión de cómo han de resolverse esas diferencias.

En este punto Rawls postula el problema concerniente a enunciar y prescribir los derechos humanos que, por un lado, deben ser universales, y por otro, deben comprender las pluralidades culturales de las sociedades humanas en el mundo contemporáneo, puesto que originalmente, a partir de la tradición liberal inglesa del Estado homogéneo (The Equal Commonwealth), y de la tradición igualitarista francesa fundada con el espíritu revolucionario del siglo XVIII, es necesario y no sólo posible distinguir entre sociedades liberales y las que no lo son por la fuerza de sus propias tradiciones.

En una sociedad marcadamente liberal –dice Rawls– los derechos humanos pueden ser enunciados positivamente a partir del principio del «velo de ignorancia» tupido que ha de ignorar las particularidades de los grupos sociales para los que –y sobre los cuales– han de regir. Los derechos humanos en ese contexto aparecen entonces efectivamente imparciales para determinar las condiciones válidas de la cooperación social en el marco de lo que se conoce como Estado de Derecho: son los mismos para todos los sujetos ciudadanos equiparados por su sujeción a la ley común. Pero existe y es innegable el conjunto de las sociedades en las que la tradición sustenta la valoración de que los derechos (políticos por el sexo de los individuos o de libertad de conciencia, por ejemplo) no son ni tienen que ser universalmente iguales. Es el caso de esas sociedades en las que no se ha desarrollado la diferenciación secularista propiamente occidental y liberal entre la ley natural de raíz religiosa y la ley civil (como en las sociedades donde rige la Sharia, por ejemplo).

Al respeto Rawls, en su libro Teoría de la justicia (1999), plantea el problema siguiente: Los derechos humanos en su núcleo esencial, que ha de ser universalmente reconocido, son «una clase especial de derechos urgentes», como el derecho a la vida (a los medios de subsistencia y a la seguridad); el derecho a la libertad (respecto a la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzado, y libertad de conciencia, de pensamiento y de religión); el derecho de propiedad; y el derecho a la igualdad formal, expresada en las reglas de justicia natural (por las que casos similares deben ser tratados de manera similar).

Pero –menciona Rawls– en el mundo real de nuestro tiempo esos derechos no son igualmente exigibles con la misma urgencia, puesto que, ciertamente, son los Estados las entidades naturalmente encargadas y responsables de atribuir tales derechos a los individuos bajo su imperio. Entonces, el meollo del problema consiste en que el sistema internacional (que reúne a los Estados) puede pretender universalizar los derechos tal y como los concibe desde su matriz filosófica occidental y liberal, aunque es una pretensión que no puede imponer. Aquí radica el conflicto respecto de la universalidad de los derechos humanos, porque se pone en cuestión el asunto de si el occidentalismo liberal (dominante en la red institucional de las Naciones Unidas) debiera y puede bregar para que su visión de los derechos humanos sea universalmente impuesta.

Es interesante señalar que al respecto Rawls asume una posición minimalista y que en sus escritos rehúye el esfuerzo sistematizador en el análisis, considerando positivo que el sistema internacional haya adoptado una postura de Realpolitik frente a la actitud de los Estados de países en los cuales la sociedad posee una tradición distinta de la occidental y liberal (sociedades islámicas con cultura de dominación teocrática, por ejemplo) donde se deja de lado las exigencias del derecho a la plena libertad de conciencia y del derecho a la participación igualitaria en los procesos de toma de decisiones políticas.

Lo que Rawls en sus obras describe en esos términos como realidad no ha sido apropiadamente tenido en cuenta por las agencias del sistema internacional del ámbito de los derechos humanos, empeñadas como están en proclamar la universalidad exigible de sus postulaciones normativas; y es esta la situación aprovechada por los grupos de presión del progresismo para plantear un escenario distinto de la vasta problemática de los derechos humanos. Precisamente el escenario donde incorporan su discurso de los derechos segmentarios y particularistas que quieren hacer pasar por auténticos «derechos sociales»: derechos de los pueblos y culturales, derechos de minorías, derechos a la solidaridad, derechos ecologistas, edificando la pretensión –mencionada en líneas arriba– de distinguir y segregar entre grupos humanos con presuntos derechos singulares, basados en teorías fatuas de «descolonización» y «posmodernidad». No puede sorprender, entonces, que aventuras como la occidentalista y fracasada de «llevar la democracia» a ser implantada en sociedades como Afganistán sea la otra cara de la medalla del apoyo soterrado a Hamas con la narrativa supuestamente humanista de la «liberación de Palestina».

COMENTARIOS