José Valdizán Ayala

Un papa con alma peruana

Como obispo de Chiclayo denunció las injusticias y acompañó a los desamparados

Cuando el cardenal Robert Francis Prevost apareció en el balcón central de la basílica de San Pedro como el nuevo papa León XIV, no se dirigió al Perú en latín ni en italiano, como manda la tradición. Lo hizo en español, con una entonación nítida y afectuosa que nos estremeció a todos: “Un saludo a todos aquellos, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú”.

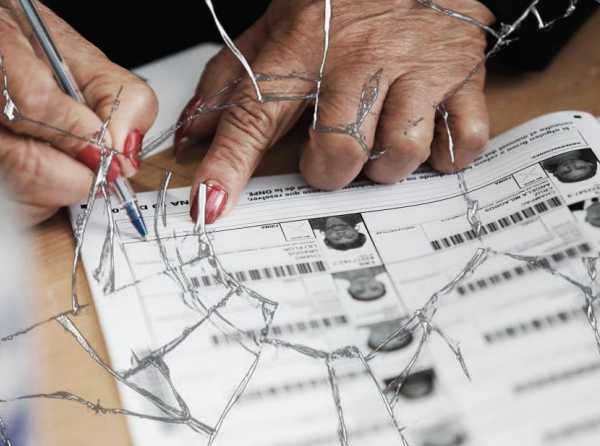

En ese instante, los chiclayanos supieron que aquel sacerdote que caminó por sus calles celebró sus fiestas patronales y defendió a sus pobres, no se había olvidado de ellos. Era el mismo hombre que, como obispo de Chiclayo, había denunciado la injusticia sin alzar la voz, acompañando a los desamparados y sirviendo a su comunidad con una humildad sincera. Ahora, desde la cima del catolicismo, su primer gesto fue recordar a los desposeídos que no suelen ser recordados.

León XIV, el primer pontífice estadounidense, no es ajeno al Perú. Vivió aquí durante décadas, primero como formador de jóvenes agustinos y luego como obispo. Su historia está marcada por las calles de Trujillo, Huancayo y Chiclayo, “donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo”. En 2015 adoptó oficialmente nuestra nacionalidad y es un peruano por convicción.

La elección de León XIV ha sido interpretada por la prensa internacional como una señal de continuidad con el papado de Francisco: un hombre del pueblo, pastor antes que príncipe, que conoce las heridas del mundo real. Pero también encarna algo nuevo. Su doble pertenencia —norteamericana y latinoamericana— lo convierte en un puente, en una figura capaz de hablarle al norte global sin olvidar al sur olvidado.

No estamos ante un papa teólogo ni ante un estratega eclesiástico. Estamos ante un hombre que ha caminado. Que ha visto. Que ha escuchado. Y, sobre todo, que ha servido. En tiempos de crisis de representación, tanto política como religiosa, su figura tiene algo de restitución: de devolverle al poder su dimensión ética.

Su primer discurso fue breve, sin anuncios rimbombantes, pero dejó claro su propósito: una Iglesia cercana, sinodal, comprometida con los últimos. Una Iglesia que dialogue, que construya puentes. No promete revoluciones, pero su elección ya es una. En un mundo polarizado, marcado por la exclusión y la sospecha, su sola biografía —un religioso estadounidense con corazón peruano— es un gesto de unidad inesperada.

Tal vez no haya mejor símbolo para este tiempo que ese saludo espontáneo, en español, desde el Vaticano al corazón del Perú. No fue un gesto político ni diplomático. Fue un acto de memoria y de amor. Un recordatorio de que el Evangelio, cuando es auténtico, comienza en los márgenes. Y que, a veces, un Papa no necesita reformar la Iglesia para renovar su sentido: basta con recordar, desde el centro, a los que están fuera. Y decirles, como lo hizo León XIV: “No los he olvidado”.

COMENTARIOS