Miguel Rodriguez Sosa

Para una historia del odio político en el Perú (I)

Atraviesa la historia del Perú en la segunda mitad del siglo XIX

Caben varias hipótesis acerca del porqué del fenómeno. Los agentes del odio –autores o promotores del discurso de odio, sus agentes activos con verba o prosa refinadas, los odiadores procaces y rústicos, los resentidos que lo albergan in pectore– tienen en común una participación en el sentimiento de rencor por sentirse víctimas de un despojo. Los encumbrados se sienten víctimas del despojo que fue su desplazamiento del poder político; en otros resuena ese despojo como si fuera propio, cuando tal vez es sólo una reminiscencia vaga respecto de lo sucedido a un tercero, o un prejuicio. En todo caso el odio político aparece con la figura de vindicación de un bien arrebatado.

El sentimiento del despojo expresado como odio político, en los encumbrados y concerniente al poder político, en el Perú, se enraíza en la inquina contra el que los ha excluido de una posición dominante usada para «manejar» el Estado; la de ser y sentirse «sus dueños» que recogiera Carlos Malpica en el libro cuyas sucesivas ediciones han podido vencer al vilipendio de los señalados: Los dueños del Perú (1965); esa obra y su secuela: El poder económico en el Perú (1989), muestran el proceso histórico de quienes, organizados en grupos de estirpe oligos-arkhé sintieron el despojo del poder político que administraban directa o indirectamente, y que valoraban como necesario para preservar y fortalecer su poder económico y su influencia social.

Han sido y siguieron siendo aquellos favorecidos sin merecerlo que se encumbraron en la segunda mitad del siglo XIX con la exportación de materias primas de escaso valor agregado, que afianzó una economía dependiente y el disfrute excluyente de sus beneficios permanentemente disputados entre facciones, al punto que configuraron fuerzas beligerantes que se enfrentaron armadas y como expresiones de odio en seis momentos de ese período, desde 1854 hasta 1895.

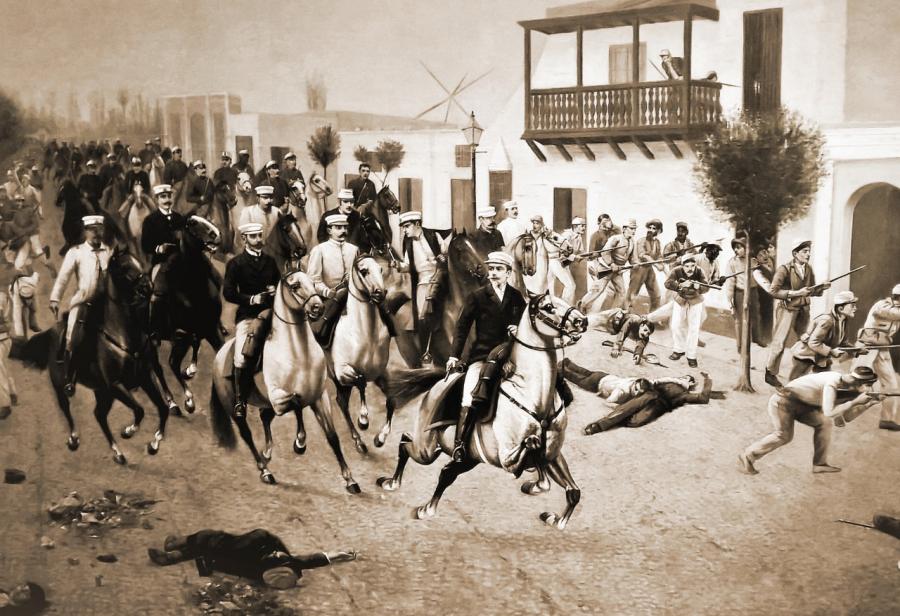

El odio político que atraviesa la historia del Perú en la segunda mitad del siglo XIX, si bien era siempre inficionado por una percepción de despojo que exigía la reivindicación del poder perdido, a diferencia del que se manifestó en el tiempo republicano precedente, revelaba, más que contiendas entre caudillos, disputas por el control del poder político entre proyectos diferentes y contrapuestos (liberales versus conservadores en 1844-85, 1856-58, 1865 y 1867) que decantan en el enfrentamiento brevísimo y decisivo de 1872, desatado con el golpe militar de los hermanos coroneles Gutiérrez y que encumbra al primer presidente civil del Perú. Nace como fuerza política y social el «civilismo».

Configurado inicialmente como una posición política asociada a intereses económicos que surgen en el Perú mediando el siglo XIX, civilismo es la etiqueta que distingue a los políticos que se oponían al militarismo de los caudillos que se habían hecho sucesivamente del poder del Estado desde la iniciación de la República. Cuaja en 1871 con la formación del Partido Civil. Su fundador y primer presidente civil electo del Perú (1872-1876) fue Manuel Pardo y Lavalle, de quien se dice bien que orientó su gobierno con un pragmatismo progresista.

Los civilistas no eran advenedizos en la política nacional y se les debe reconocer que tuvieron la capacidad de desprenderse de la faramalla conservadora anclada en la progenie virreinal de sus ancestros para poder controlar las finanzas fiscales generadas por la explotación de los recursos naturales del país –el guano de las islas, por entonces– y las rentas aduaneras. Pero su configuración como una burguesía nacional había nacido lastrada por esa procedencia social suya y más bien alcanzó a conformar una oligarquía endogámica, sucesora filial de la que ya disfrutaba del control de los recursos fiscales durante gobiernos de militares hasta el de José Balta (1868-1872).

Alguna vez, hace muchos años, siendo estudiante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos escuché que el notable historiador y por entonces profesor Heraclio Bonilla habría confiado su intención primigenia de titular «La burguesía del guano en el Perú» su notable libro con tres estudios sobre el origen complicado y trunco de una genuina clase burguesa en este país el siglo XIX. Ese título tal vez le habría valido un anatema y la publicación apareció con uno morigerado: Guano y Burguesía (1974). En el libro, el estudioso afirma la tesis de que la vasta operación financiera de la llamada consolidación de la deuda interna, efectuada durante el primer gobierno de Ramón Castilla en 1850, sirvió para que el pago de la cuantiosa deuda externa no signifique la relegación de los acreedores nacionales. Castilla reconoció estas acreencias propiciando la formación de una masa monetaria en manos de esta clase emergente, con una suma que fue triplicada o tal vez cuadruplicada por el presidente que lo sucedió, José Rufino Echenique, gracias –sostiene Bonilla– a la venalidad y corrupción de los funcionarios peruanos responsables durante su gobierno.

El alumbramiento oportunista y en parte fraudulento de la fortuna de la burguesía no se convirtió en capital porque –señala Bonilla– ese grupo de comerciantes, «en lugar de utilizar estos recursos en la transformación de la economía peruana optó por su conversión en una clase rentista», lo que explicaría «las razones que impidieron la constitución de una clase burguesa en el Perú de la segunda mitad del siglo XIX».

Este grupo social alcanza robustez económica hacia el decenio de 1860 y luego conquista plenamente el poder político, antes en manos de caudillos militares, con el liderazgo de Manuel Pardo, el inteligente primer líder del civilismo político e inspirador ideológico de la burguesía, que ganando electoralmente el gobierno impulsó el progreso de la infraestructura de servicios a la producción y al comercio con el recurso a la hipoteca del guano y el concurso de capital extranjero, para así preparar el desarrollo económico del país. El de Pardo era el proyecto de la que fue llamada República Práctica. Sin embargo, «poniendo la carreta delante de los bueyes» (como se dice), no advirtió que el desarrollo exigía un mercado interno como condición previa, y ocurrió entonces que el progresismo, derrotado por su propia inconsistencia, con Pardo como testigo asistió impotente a una de las mayores crisis financieras del estado peruano que se endeudó con el capital extranjero, principalmente británico, y arrastró consigo a la dudosa burguesía primero como asociada menor y luego como dependiente.

Cuando Pardo deja el gobierno en manos del sucesor Mariano Prado, en 1876, el Perú se encontraba en la bancarrota, pero la burguesía emergente ya devenida en rentista y parasitaria del Estado, a más de depender del capital extranjero, no se arruinó. De hecho, tras haber perdido el guano como fuente de recursos, se orientó a la producción agrícola al amparo de una coyuntura internacional muy favorable por los efectos de la guerra civil en Estados Unidos, primero, que favoreció los cultivos de algodón; y del auge del precio internacional del azúcar después. He aquí que esa suerte de seudoburguesía reactiva su poder económico con base en el agro latifundista y trasiegos comerciales internacionales, como había sido desde antes de la República: un arcaísmo económico trajeado de modernidad política.

El civilismo en el gobierno siguió aspirando a la formación de masas dinerarias con los ingresos del producto agrario. No abandona la idea ni ante el ruinoso panorama de la guerra con Chile, que asoló sus bases productivas, y sabría recuperarse favorecida en la posguerra gracias a una renovada asociación con el capital extranjero.

En un tiempo de doce años (1872-1884), los civilistas, expresión política sucedánea de la burguesía nacional que quiso ser, habían conducido al Perú al abismo con la ruinosa Guerra del Salitre, pero mantuvieron una identidad cultural «de clase» que trascendió decenios y gobiernos sucesivos no obstante sus luchas faccionales antes del conflicto y en la posguerra, desde que Nicolás de Piérola intentó en 1874 capturar el poder contra el presidente Pardo; cuando se erigió dictador en 1879, en vía de una sublevación en ausencia del presidente Mariano Prado y en plena guerra con Chile; y cuando se hizo otra vez del gobierno con una insurrección en 1895 y luego mediante elecciones con su sola candidatura, el mismo año, sucediendo a precarios y efímeros gobernantes que, a su vez habían sucedido al segundo mandato presidencial del general Andrés Avelino Cáceres, el icónico protagonista de la resistencia al invasor chileno.

La contienda entre Cáceres y Piérola –auténtica guerra civil– no fue un retorno al panorama de militarismo enfrentado al civilismo; más bien fue expresiva de dos estilos de acción política de éste. Piérola era el caudillo civilista desgajado con su Partido Demócrata fundado en 1884, y quien extremó el clientelismo del «pisco con butifarra» como forma originaria del prebendismo patronal, del que nunca se ha desprendido la política peruana. Cáceres, por su parte, con su Partido Constitucional (1886) representaba otra facción del civilismo, vinculada al capital extranjero y a sectores terratenientes. Lo que enfrentaba a ambos era, en el fondo, propuestas diferentes de cómo aprovechar la reconstrucción de la posguerra en beneficio de la burguesía oligárquica.

Es interesante observar, para la memoria histórica, que en los tres últimos lustros del siglo XIX el odio político en el Perú fue un fenómeno socialmente circunscrito a las capas de la sociedad burguesa y terrateniente, si bien se derramó sobre los sectores populares, tanto urbanos como rurales, con expresiones pintorescas, movilizadoras y hasta míticas, como en la contienda cruenta entre «rojos» pierolistas y «azules» caceristas, que se resolvió con el triunfo de los primeros reconciliados con el civilismo originario en la llamada República Aristocrática y su régimen oligárquico políticamente cerrado y socialmente excluyente. El tribuno Manuel Gonzáles Prada señaló ambas facciones como los dos rostros, cainitas, de la misma efigie de la hegemonía civilista en el poder político.

De 1895 a 1912 el Perú vivió un período de estabilidad política y de alguna modernización con el reunificado civilismo –pero siempre bullente de tensiones internas–, inicialmente aprovechando el notorio y controvertido flujo de recursos aportados al fisco con el «contrato Grace», suscrito por Cáceres en 1885 y el siguiente flujo de capitales extranjeros haciendo presencia en el Perú, que aprovecharon sucesivamente los gobiernos de Piérola, López de Romaña y José Pardo, también Leguía en su primer período presidencial, consiguiendo la recuperación de las finanzas nacionales sin beneficio significativo para las poblaciones peruanas.

El escenario amenguó las expresiones de odio político entre facciones, que se mantuvieron larvadas hasta 1912, cuando se erizan con la presencia de nuevos actores en el drama del odio político transfigurado: la confrontación electoral entre Guillermo Billinghurst –el populista «Pan Grande» que cautivó a sectores populares urbanos– y Antero Aspíllaga, el banquero candidato presidencial del civilismo para las elecciones de ese año, abrió un nuevo escenario para ese drama.

Es a partir de entonces, cuando Billinghurst gana la presidencia derrotando al candidato oficial del civilismo, que se afianza la percepción del despojo del poder político como narrativa que alienta el discurso del odio, que se ha mantenido viva hasta el día de hoy. Está a la base de mi afirmación, adelantada en esta columna la semana pasada, de que el odio político en el Perú del siglo XX no es espontáneo; es el fenómeno producido por una conspiración política y «académica» que tiene su fuente principal en el activismo civilista con sucesivos avatares, autoinvestido de una suerte de autoridad moral para lanzar contra el adversario político valorado como enemigo tanto público como privado, juicios condenatorios, de execración, casi siempre premunidos del prefijo «anti».

Continuará.

COMENTARIOS